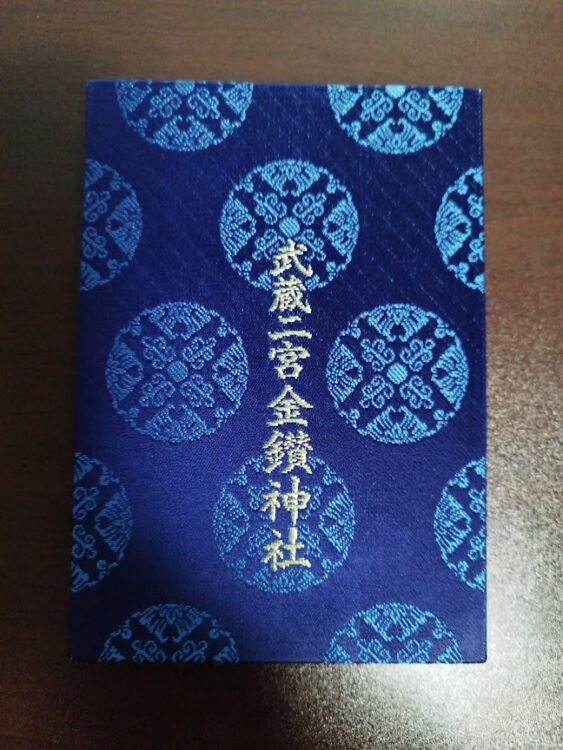

武蔵国二宮 金鑚神社(かなさんじんじゃ)

JR丹荘駅から徒歩・バスで30~40分。

埼玉県児玉郡神川町字二ノ宮に鎮座する神社本庁の別表神社です。

この一帯で「金砂(かなすな)=砂鉄」が採れたことから、

「金鑚(かなさな)」という名前がついたと言われています。

一般的な神社にあるご神体を祀る本殿がなく、

標高約300メートルの御室ヶ嶽(霊山)をご神体として直接拝むようになっています。

今となっては古代の山岳信仰を残している珍しい神社で、本殿がなく山・木などを拝む神社は

長野県の諏訪大社・奈良県の大神神社のみです。

西暦111年に日本武尊(ヤマトタケル)が東国遠征の際、山に火打金を奉納し、祖神、日本人の母である天照大御神とその弟であり日本を巨大な災害から救った須佐之男命(スサノオ)をお祀りした伝説がこの神社の始まりだそうです。

神社拝殿から20分~30分ほどで山頂の奥宮・鏡岩に行けますが、

手前はかなり険しい岩登り(かなり危険な岩場)、山頂中には滑りそうな道があるため滑りにくい靴などが必要です。

一之鳥居

二ノ鳥居

先に階段がありますがここを登ると山になっています。

ここを登らなくても下の参道・道路から多宝塔が見えます。

多宝塔

社務所

進んでいくと社務所があります。

祈祷・お守り・御朱印などこちらで販売しています。

古神札納所

お焚き上げ200円が必要になります。

神橋

奥州前九年の役追討出陣(1051-1062年)に源頼義・義家がこの地に戦勝祈願し橋を架けたとされる義家橋がこの赤い橋とされています。

旗懸銀杏

樹齢550年以上と言われる、金鑚神社の御神木です。

三ノ鳥居

手水舎

拝殿

神楽殿

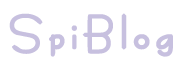

末社

武蔵国式内社44座。

熱田神社 氷川神社 伊弉諾神社 五柱神社 火産霊雷神社 大山清水神社 宮比神社 住吉神社

稲荷神社 薬師神社 諏訪神社 松尾神社 白山神社 八幡神社 菅原神社 二柱神社 その他。

拝殿左手の道から御嶽山頂の奥宮・鏡岩まで登れます。

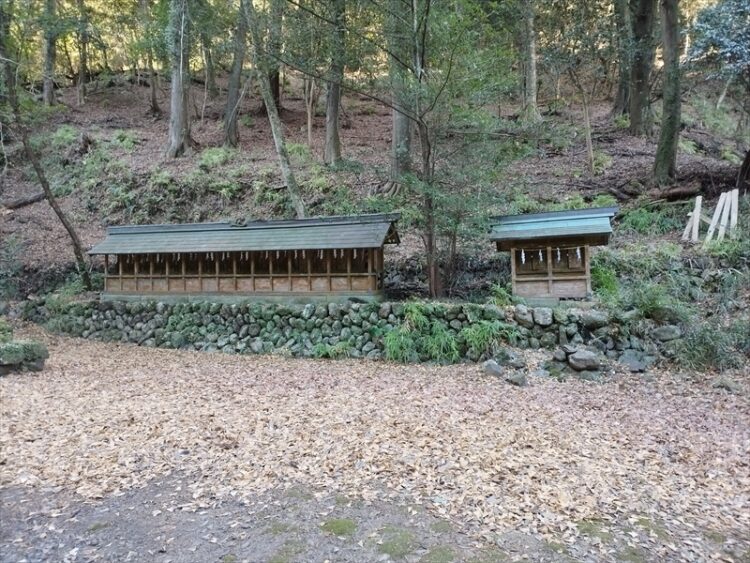

奥宮・鏡岩の道のり

神社拝殿左手の道へ。

神社からは20~30分程で山頂まで行けました。

緑の土管には山登り用の杖が用意されています。

自分は荷物になりそうなのでスルーしました。

神社というより山登り目的の人がこちらは多くトレッキング用の杖を持って登る人も何人かいました。

少年日本武尊像

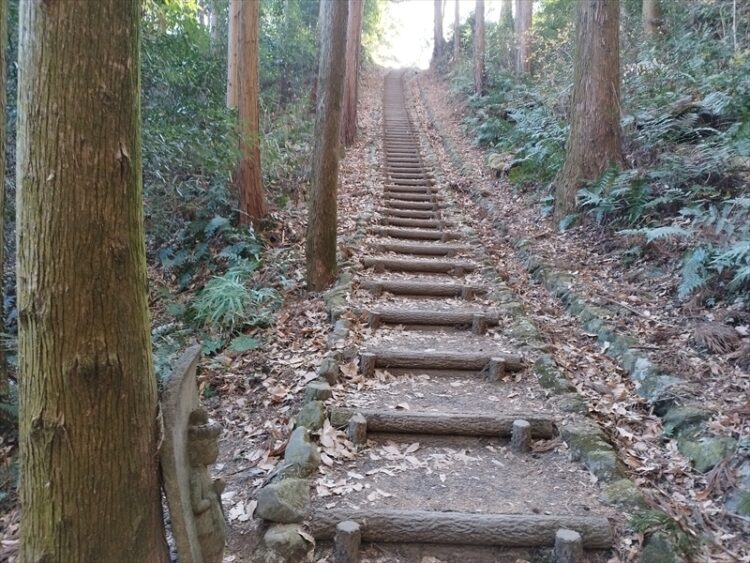

右手の階段を登っていきます。

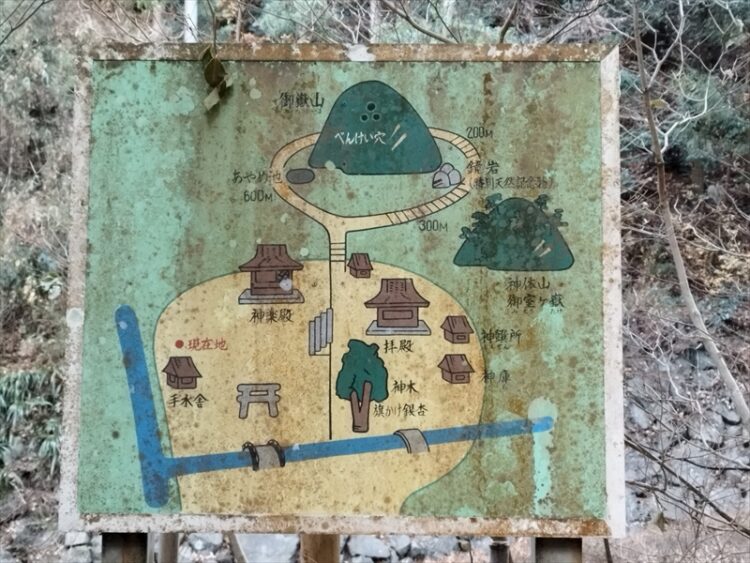

鏡岩

鏡岩は約1億年前、地下の断層がずれ動いたときにできた平らな岩肌で地質学的資料としてとても貴重だそうで、国の特別天然記念物にもなっています。

山道

途中かなりの急斜面もありました。

このときは4つ足歩行しました。降りる時が大変ですね。

左の岩山展望・弁慶穴へ方面へ

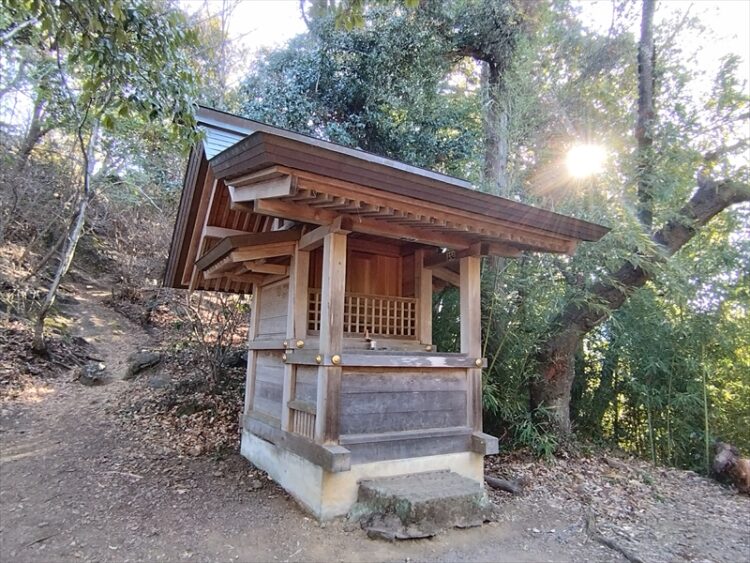

小休憩が出来る広場と小さい社

多分狐様を祀っているのかなと思いました。

石仏の並ぶ法楽寺の跡地らしいです。

岩山前の道

どちらから行くのかですが岩山展望から登ったほうが無難そうです。

左の弁慶穴を見たら道があるのか?という感じでした。

個人的には行けなさそうです。

右の岩山展望の道?です。

急なボコボコの岩山なのでかなり気をつけて4足歩行しました。

その日はちょうど雪道でも滑りにくい靴を履いていたので幸いです。

トレッキングになれていそうなハイカーみたいな感じの人が登って行く感じがします。

危ないのでおすすめできません。

奥宮

昔、この岩峰は本山派である法楽寺の回峰行場の1つで、金鑚神社の奥宮も祀られています。群馬県の赤城山・榛名山など関東平野の北部が一望できます。

序盤は階段もあったのですが登っていくと階段がないところもあるため気をつけたいところです。

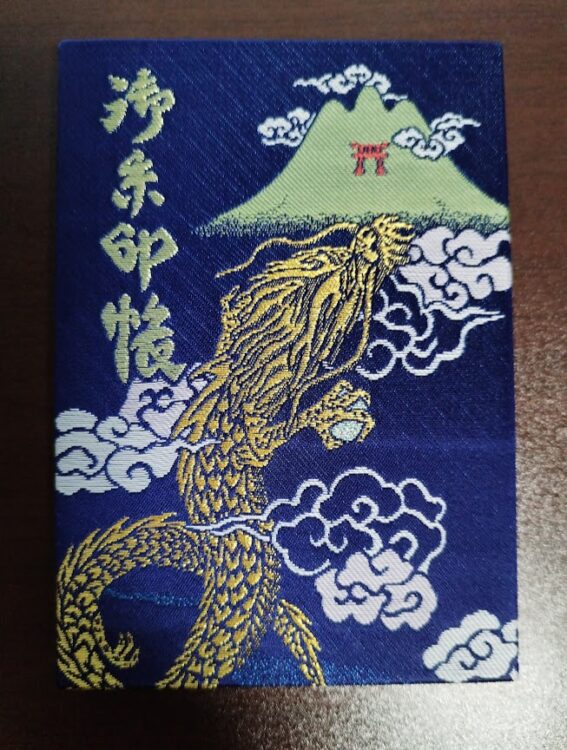

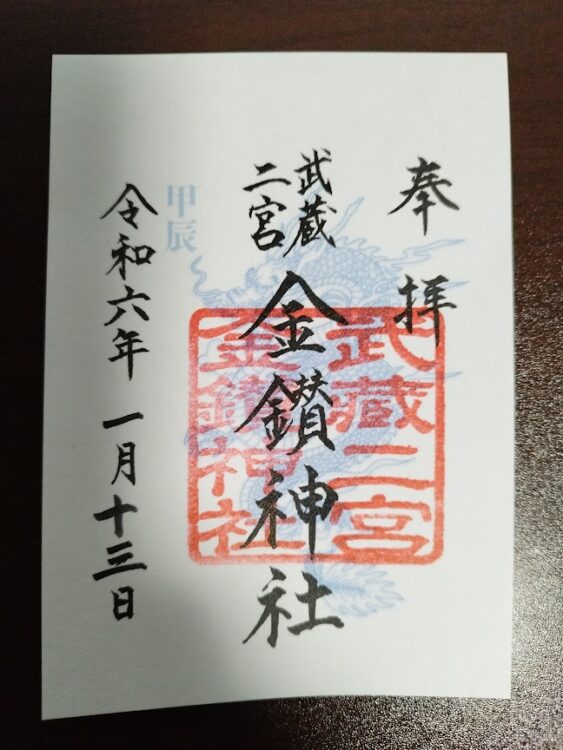

御朱印・御朱印帳

社務所で御朱印帳は1500円・御朱印は500円(書き置き)で頂けます。

御祭神

主祭神

天照大神 (あまてらすおおみかみ)

素戔嗚尊 (すさのおのみこと)

配祀神

日本武尊 (やまとたけるのみこと)

御神徳

勝負運・交通安全・商売繁盛・家内安全など

アクセス

〒367-0233

埼玉県児玉郡神川町二ノ宮750